リードって結局は自然のものなので、その特徴や変化のペースに我々の方が耳を傾けて柔軟に対応していったら結果的に良い状態が長続きするよね、というお話です。このブログを読んで下さる方なら皆様ご存知と思います、古部さん(元・新日本フィルハーモニー交響楽団首席オーボエ奏者、東京音楽大学教授)とのコメントでのやり取りを皆様にも共有したいと思います。

「梅雨の時期はリードの仕上げにも時間がかかる」「今日はKLタイプでも明日はKMタイプのように変化する時もある」「そういう時は、無理に強いリードを軽くしようとせず、その特徴に応じて仕上げていく」「だから、一度に複数のリードを時間をかけて仕上げていき、その特徴や用途で適材適所により分けていく」という私のSNSの投稿に古部さんがコメントを下さいました。私がダラダラ書くよりも、スクショでの一連のやり取りをご覧ください。

↑古部さんは、リードの特性をオーケストラ用、室内楽用、コンチェルト用、リサイタル用、最近では学生さん用などにより分けてらっしゃる。私も、お客様のリクエストに応じて吹奏感、開き、低音をとくに重視、、、などなど。リードの性格と用途を結びつけていくという共通点があります。

↑使っている材料のガウジングの厚さは、材料のメーカーによって多少の違いはあります。その上で、割と広い範囲の厚さのものを採用し、適材適所で選り分けていることがわかります。

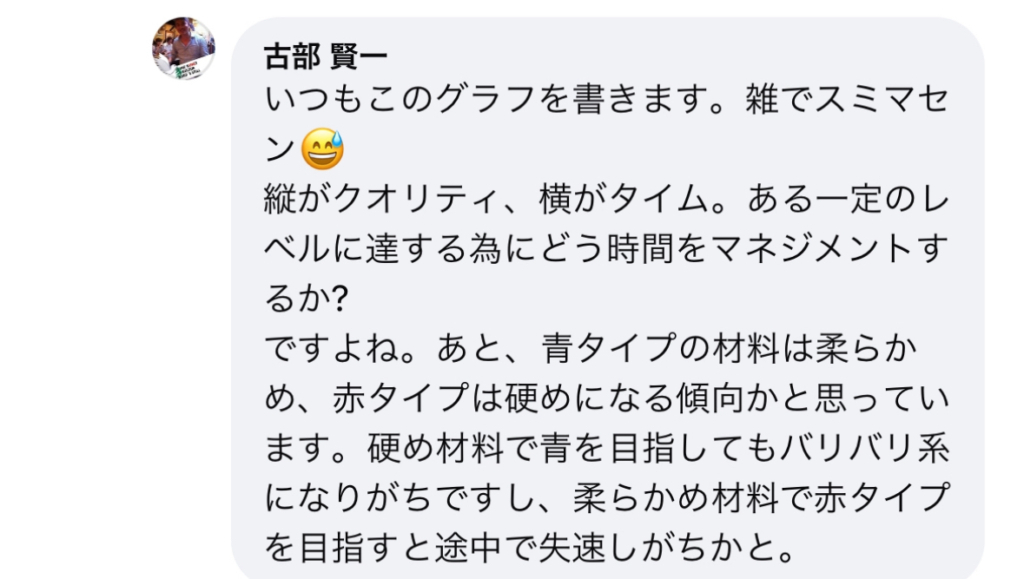

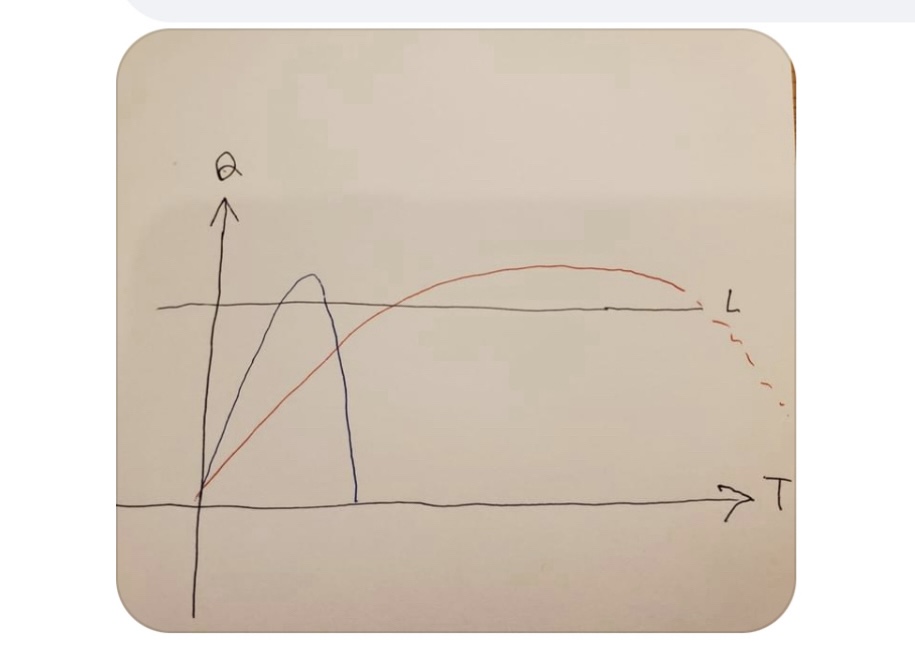

↑ここで古部さんの仰っている「リード人生のグラフ」とは。以前のやり取りで実際に画像を提供して頂いたものをご紹介しましょう。「すぐに吹けるようになったリードはすぐにダメになる、時間をかけて良くなったリードは長く吹ける。自然放物線と同じように」と学生さんにもお伝えされていると。ご自身は「雑に書いている」と書かれていますが、めちゃくちゃわかりやすいです。いつも文章だけの私のブログよりも1000倍わかりやすいです。

↑青い鋭角の曲線は「柔らかい材料はすぐに鳴るけれど急激に劣化する」、赤い緩やかな曲線は「強い材料は仕上がりに時間はかかるがクオリティは長持ちする」ということを表しています。このグラフのさらに凄い点は「硬い材料で鋭角の曲線を目指してもバリバリ系になる」「柔らかめ材料で緩やか曲線を目指しても途中で失速しがち」ということ“も”わかるということです。

いつも、文字だけでどうにか説明しようとしていましたが、この古部さんの図解は非常にわかりやすいですね。リードを自作されている方は、ぜひぜひ参考にしてみてください。古部さん、とても勉強になるコメントと図解をありがとうございます。

梅雨の時期ということもあり、いつもより時間をかけてリードを仕上げています。その流れの中で「リードは自然のものなので、その特性に耳を傾け、無理な加工や焦って仕上げることはせず、じっくり向き合っていけば良い状態が長く続くリードが出来る」というお話でした。

今日も最後まで読んでくださってありがとうございます。

Viel Spass und Freude am musizieren! 音楽に楽しみと喜びを★